Non ho mai raccontato a nessuno cosa fosse realmente accaduto in quella stanza. Per sessant’anni, ho portato il peso di essere toccato, aperto e dissanguato da mani che non avevano chiesto il permesso. Mani, mani che avrebbero dovuto salvare vite, ma che nell’inverno del 1943 furono usate solo per controllare, misurare e decidere chi meritava di nascere e chi doveva morire prima ancora di respirare.

Avevo diciannove anni ed ero incinta quando mi portarono via. Non mi portarono in ospedale. Mi portarono in un luogo dove le donne sono trattate come strumenti di riproduzione, dove il parto non è un atto di vita ma una decisione dello Stato, dove i nostri pianti vengono messi a tacere da ordini in tedesco e i nostri corpi diventano proprietà del Reich.

Ciò che mi fecero quella notte non ha un nome in francese, ma esiste negli archivi nazisti e rimane vividamente impresso nella mia memoria come se fosse il primo giorno. Mi chiamo May Vautrin. Sono nata nel 1924 in un piccolo vigneto vicino a Reims, nel cuore della zona di occupazione francese.

Sono cresciuta credendo che la vita fosse fatta di cicli regolari: stagioni del raccolto, festività, matrimoni, figli. Ma la guerra non rispetta questi cicli; distrugge tutto. E quando sei una giovane donna incinta in territorio occupato dai nazisti, il tuo corpo cessa di appartenerti; diventa un campo di battaglia dove altri decidono chi vive e chi muore, e cosa succede nel frattempo.

Prima di continuare, devo raccontarvi una cosa. Questa storia non è facile, ma è essenziale perché quello che è successo a me è successo a centinaia di altre donne, la maggior parte delle quali sono rimaste inascoltate. Se mi state ascoltando ora, ovunque vi troviate, sappiate che ogni parola qui contenuta racchiude una verità che è stata quasi sepolta.

Lascia il segno. Commenta da dove stai guardando, perché storie come queste sopravvivono solo se a qualcuno importa abbastanza da ricordarle. Sono cresciuto in una casa semplice. Mio padre era un fabbro. Mia madre curava un piccolo orto e vendeva pane fatto in casa il giovedì al mercato del villaggio.

Avevamo poco, ma eravamo in pace. Andavo a messa la domenica. Aiutavo nelle faccende domestiche. Giocavo con i bambini del quartiere. La mia preoccupazione più grande era scegliere l’abito da indossare per i balli estivi. Tutto questo finì nel giugno del 1940. Ricordo il giorno in cui arrivarono i tedeschi.

Era una mattina limpida, calda, piena di luce. Stavo stendendo il bucato quando ho sentito un suono: un lontano clangore metallico che si faceva più forte fino a coprire tutti gli altri suoni. Mia madre è uscita di corsa di casa con un panno bagnato in mano. Mi ha guardato con gli occhi spalancati e ha detto una sola parola: “Corri”.

Ma non c’era scampo. I carri armati inondavano la strada principale come un’ondata grigia e ruggente. I soldati marciavano al loro fianco, con i fucili in spalla, i volti impassibili. Quel pomeriggio la svastica fu issata sul municipio. E così, senza un solo colpo sparato, senza resistenza, il mio villaggio non era più francese.

Durante i primi mesi, abbiamo cercato di vivere come se nulla fosse cambiato, ma tutto è cambiato. C’erano coprifuoco, razionamento del cibo, lockdown e liste di nomi. La gente spariva all’alba. Intere famiglie venivano portate via. Nessuno sapeva dove stessero andando. Nessuno osava fare domande ad alta voce.

Avevo diciotto anni quando conobbi Henry. Lavorava come assistente alla segheria del villaggio vicino. Era timido, serio, con mani ruvide e occhi gentili. Ci incontrammo una domenica dopo la messa. Mi offrì una mela che teneva in tasca. Sorrisi. Lui ricambiò il sorriso.

E così la storia ebbe inizio. Ci incontrammo di nascosto, lontano dagli occhi dei soldati tedeschi. Passeggiammo lungo la riva del fiume. Parlammo del futuro, della fine della guerra, della vita che speravamo di vivere dopo la sua fine. Volevo sposarlo, avere figli e vivere al suo fianco fino alla vecchiaia in una casa con giardino.

Henry disse che mi avrebbe portato a Parigi dopo la guerra, che mi avrebbe mostrato la Torre Eiffel, i caffè e le librerie. Gli credetti; dovevo farlo. Nel marzo del 1943, Henry scomparve. Qualcuno bussò alla sua porta all’alba. Era stato portato via insieme ad altri giovani della zona.

Dissero che avrebbero lavorato nelle fabbriche tedesche. Lavoro obbligatorio, servizio al Reich. Non lo vidi mai più. Due settimane dopo, mi accorsi che il ciclo era in ritardo. Mi sentivo nauseata e stordita. Mia madre se ne accorse prima che glielo dicessi. Non disse nulla.

Mi abbracciò e pianse. Ero incinta, sola, senza marito, senza futuro, nel cuore della zona occupata. E poi le cose peggiorarono ulteriormente. Perché il regime nazista non considerava le donne incinte come madri, ma come risorse. Risorse che potevano essere misurate, controllate e sfruttate, soprattutto se il padre era francese e la madre giovane e sana. Volevano dei figli.

Volevano controllare le nascite. Volevano decidere chi nasceva, come e da chi. Le donne come me, incinte e vulnerabili, erano bersagli ideali. Fui convocata a maggio. Un biglietto arrivò alla mia porta: “Ordinanza medica obbligatoria. Controllo della salute riproduttiva. Visita obbligatoria nella data stabilita”.

Mia madre lesse la lettera e impallidì. Lo sapeva. Aveva già sentito quelle voci: storie di donne incinte portate negli ospedali militari, di medici tedeschi che eseguivano esami chirurgici, di donne che tornavano cambiate o che non erano mai tornate. Cercò di scappare. Pensò di nascondersi a casa di mia zia in campagna, ma la convocazione era chiara.

Se non fossi andata, la mia famiglia sarebbe stata punita. Avrebbero potuto perdere la casa, essere arrestati o peggio. Così andai. Il giorno stabilito, indossai il mio vestito migliore, mi sistemai i capelli e mi diressi all’edificio menzionato nella convocazione. Era un ex ospedale municipale che era stato sequestrato dalle autorità tedesche.

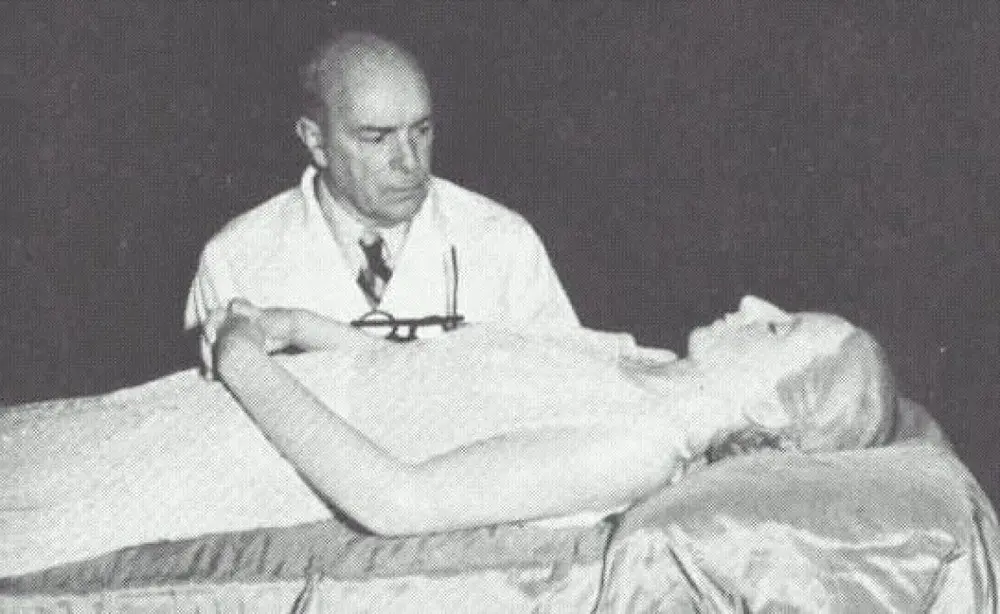

La facciata era grigia, priva di insegne o fiori, a parte una bandiera nazista che sventolava all’ingresso. Appena entrata, l’odore di disinfettante mi colpì come uno schiaffo. Corridoi bianchi, luce fredda. Un silenzio pesante. Altre donne aspettavano, tutte incinte, tutte giovani, tutte con lo stesso sguardo vuoto, l’espressione di chi sa che sta per accadere qualcosa di terribile.